役目を終えた陶器を、地域の足下を支える舗装材に

笠間市

数ある中から本ページをご覧いただきありがとうございます。

笠間市は、関東で最も古い歴史を持つ伝統的工芸品「笠間焼」の産地です。笠間焼は、機械化やライフスタイルの変化に伴う存続の危機を乗り越え、優れた技術と表現力を持つ作陶家の皆さんによって今日まで受け継がれてきました。近年、大量生産・大量消費の見直しとともに、「環境」や「もの」を大切にする考え方が広まり、伝統的工芸品は再び注目を集めています。

そのような中で、不用陶器の活用をはじめとする環境への配慮や脱炭素化(作陶工程でのCO2排出ゼロ)に挑戦し、より多くの方に笠間焼の魅力を知っていただきたく、本プロジェクトを立ち上げました。

あなたの応援が、笠間焼の未来を支え、地域の文化と伝統を次世代へとつなぐ大きな力となります。温かいご支援をどうぞよろしくお願いします!

伝統的工芸品「笠間焼」とは

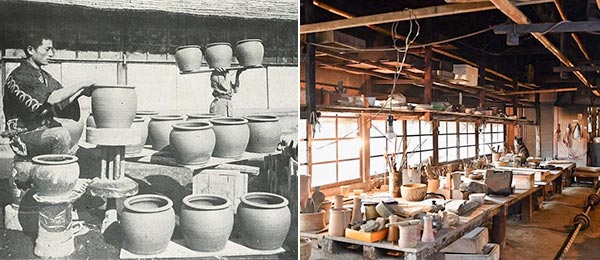

陶器としては関東で最も古い歴史を持つ「笠間焼」。

特定の表現に縛られない多彩な表現が特徴で、約300人の作陶家さんそれぞれの個性豊かな作品に出逢う事ができます。

毎年ゴールデンウィークに開催される「笠間の陶炎祭(ひまつり)」では、造り手と買い手が直接交流することができ、全国から多くの陶芸愛好家や観光客で賑わっています。

笠間の陶炎祭

陶炎祭ブース

1992(平成4)年に伝統的工芸品として指定され、2020(令和2)年には益子町と共同で日本遺産「かさましこ~兄弟産地が紡ぐ“焼き物語”~」として認定されました。

明治40年ごろの笠間焼風景(左)、笠間焼発祥の地 久野陶園(右)

人にも環境にも優しい笠間焼の魅力をもっと知ってほしい

環境への配慮が求められる現代において、地域の自然の恵みを活かし、主に手作業で作られる伝統的工芸品は、比較的環境負荷が少ないため、再び注目を集めています。しかし、近年の異常気象や豪雨災害の増加、そして多くの個人事業主が国際的な潮流に対応できない現状から、他の産業から取り残される懸念もあります。

笠間焼は、釉薬や粘土、焼成などの作陶過程においても、環境負荷を減らすための取り組みを積極的に検討し、環境省の脱炭素先行地域への選定を目指しています。さらに、ユニバーサルデザインを取り入れ、誰もが使いやすい器づくりなども行われています。

このプロジェクトを通じて、笠間焼の魅力を多くの方に知っていただき、伝統的工芸品産業を盛り上げる絶好の機会としたいと考えています。

ユニバーサルデザインを取り入れた「人にやさしい器」(ひとにやさしいうつわ開発研究会)

地域の未利用材を活用した釉薬開発「笠間長石」「笠間栗灰釉」

笠間市には、最高裁判所や東京駅に使用されている「稲田石」や、栽培面積と栽培経営体数が日本一の「栗」など豊富な地域資源があります。

これらの資源を有効活用し、笠間焼協同組合と笠間陶芸大学校が共同し、稲田石の粉末や栗剪定枝を燃やした灰を釉薬として活用する「笠間長石」や「笠間栗灰釉」を開発しました。

この取り組みは、「笠間長石×栗プロジェクト」として「いばらきデザインセレクション2024」に選定されました。

稲田石の石畳(東京駅丸の内駅前広場)

稲田石の粉末を活用した「笠間長石」(左)、栗の灰を活用した「栗灰釉」(右)

(笠間焼協同組合と笠間陶芸大学校が共同開発)

役目を終えた陶器を、地域の足下を支える舗装材に

一度焼かれた陶器は土に戻ることはなく、使われなくなった陶器は、現状埋め立て処分となっています。私たちは、役目を終えた陶器に新たな命を吹き込み、「サステナブルロード」として生まれ変わらせる取り組みを始め、作陶家の皆さんへの声かけや陶器市「秋市」での陶器回収などを行っています。

皆さんのご支援をいただくことで、継続的に活動を広げていくことができます。この活動を応援いただき、自ら投資したサステナブルロードを歩いてみませんか?

不用陶器を活用した陶器舗装歩道「サステナブルロード」

これまで廃棄されてきた陶器(左)、陶器市「秋市」での陶器回収(右)

破砕した陶器(左)、陶器舗装(右)

寄附の使い道

いただいた寄附金は、不用陶器を活用した舗装事業をはじめとした笠間焼の環境配慮や脱炭素化に関する事業に活用させていただきます。

陶器舗装事業の第1弾は、笠間工芸の丘クラフトカフェのバックヤード搬入口を整備し、歩行の安全性等の確認を行い、市内全体に事業を広げて行きたいと考えています。

工芸の丘位置図

サステナブルロード第1弾 整備予定箇所

プロジェクトに共感していただいた皆さんと笠間焼を一緒に盛り上げ、次の世代につないでいきたいと考えています。

あなたの応援が、笠間焼の未来を支える大きな力となります。温かいご支援をどうぞよろしくお願いします。そして、お気に入りの器を見つけに、ぜひ笠間市にお越しください。